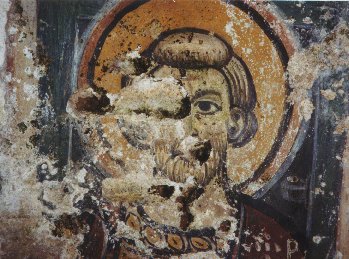

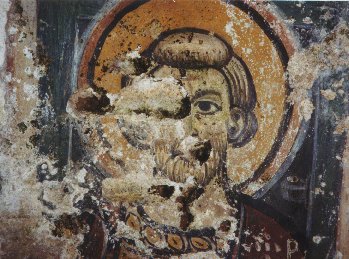

L'edificio sacro sorge in aperta campagna, a circa un kilometro dal centro di Prata, a ridosso di una collinetta tufacea, in un luogo che in epoca romana conteneva un cimitero pagano. Con il lento declino ed il progressivo abbandono di Abellinum, si passò ad insediamenti fortificati su delle colline (la Terra ad Avellino) anche se in alcuni casi sopravvissero o sorsero insediamenti rurali antichi, non venute meno le condizioni per la produzione e la vivibilità, anche perché l'importante rete viaria con Benevento era ancora in funzione. Tali insediamenti, come Pratola e Prata, sorsero vicino Villae romane, che avevano il loro attiguo sepolcreto e, con la diffusione della cristianizzazione, finirono per diventare veri e propri santuari e cimiteri per gli adepti della nuova religione. Riconosciuta all'inizio come basilica dei primi tempi del cristianesimo, è stata assegnata all'epoca longobarda (VIII° sec.). La facciata, ricostruita, ingloba due antiche colonne con capitelli corinzi reggenti un'arcata che inquadra una trifora. L'interno è formato da due corpi separati, di epoche successive: è ad una sola navata, compreso il prolungamento iniziale del 700 (con all'ingresso una cappella a destra ed un accesso al giardino a sinistra), con una ampia volta a botte, interrotta da poderosi contrafforti, realizzata in opus incertum (un filare di tufi ogni tre filari di mattoni); l'aula è illuminata a stento da cinque finestre rettangolari situate tra pilastro e pilastro. Procedendo verso l'interno le pareti si allargano fino a raggiungere le dimensioni di m.6,60. Nella navata troviamo sulla parte destra affrescato "Sant'Antonio con il bambino", a sinistra "la Crocifissione", poi "San Giovanni" e "San Nicola" , tutti di epoca più recente (fino al XVI° sec.). Il presbiterio è formato da un accesso al deambulatorio, da cui si affacciano sei arcatelle a colonnine tortili - tre per ogni lato dell'abside -, da un ampio arco centrale poggiante su due capitelli ionici, da un abside a pianta semi-ellittica ricavato per buona parte nella parte tufacea, e da una nicchia. Qui è raffigurata, in un affresco, la Vergine orante, fiancheggiata da due santi (X° sec.) : la vivacità dei colori (caldo è il tono rosso dei loro manti) e la precisione dei lineamenti risalgono ai caratteri dell'iconografia orientale; a sinistra forse San Giovanni che indossa la clamide fermata sulla spalla sinistra da una borchia rotonda; a destra una santa con un manto rosso con sul capo un velo dello stesso colore; entrambi rivolgono le mani in preghiera alla Vergine, che indossa tunica e pallio di colore rosso, una corona gigliata, con occhi neri, naso esile e bocca piccola. Importante la testina aureolata visibile a destra, a metà altezza della nicchia dell'abside: i tratti incisivi di questo volto ovale dalla fronte bassa e dagli occhi sgranati ed espressivi, e dai colori vivaci che si richiamano ai modi della pittura bizantina del V°-VIII° sec. (appartenente dunque all'affresco originario). Sotto la calotta dell'abside era affrescato il Redentore benedicente, in un'aureola sorretta da due angeli dalle ali aperte, crollato nel 1910. Dal 1874 al 900 il dipinto fece gridare più volte al miracolo: spesso di fronte a molti fedeli il volto del Redentore si ravvivava fino a sembrare "cosa viva e spirante" di qui Papa Pio IX concesse al Santuario le indulgenze ed i benefici annessi alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Lungo tutto l'abside corre un sedile semicircolare in muratura, forse il primitivo seggio vescovile: il presule di Abellinum durante le invasioni dei longobardi, abbandonò la sua cattedra e si rifugiò nella basilica di Prata, acquisendo il titolo di abate dell'Annunziata (ancora oggi ne è insignito il Vescovo di Avellino). Dietro l'abside, si apre il deambulatorio con arcosoli nella roccia e sulla destra un vano murato che era accesso alla catacomba contigua .Le colonnine tortili del deambulatorio hanno capitelli ionici ma con volute a corno d'ariete. Sostituisce la prima colonnina a destra un pilastro poligonale terminante con un frammento di colonnina. Tale cippo di marmo riporta la seguente iscrizione: MARTE Q.CAMURTI P.F. D.D.-Cioè "Quinto Camurzio figlio di Publio dedicò a Marte in dono" che è attribuibile al VI° sec. a.C., parte di un ara votiva. Sul lato destro e sinistro dell'abside si aprono delle cappelle con divisioni per tumulare i morti. L'altare, al centro del presbiterio, consta di una mensa sostenuta da un capitello ionico. Al di sotto della basilica si trova la cripta, in cattive condizioni, in cui si notano gli scolatoi, e sul fondo delle scale che portano alla basilca. Sul lato sinistro della basilica, si apre il cortile, ricco di resti lapidari, colonne e capitelli, a testimonianza dell' antica Villa Romana, da cui si può accedere alla grotta dell'Angelo ed alle più importanti catacombe. Quests erano per i cristiani luogo di preghiera, di riparo dalle persecuzioni e di sepoltura dei defunti. Ricavate nel tufo, presentano dieci arcosoli, cinque per lato (il primo di sinistra ha fori per le lucerne); sotto gli arcosoli ci sono due sarcofagi in terracotta, di uguali dimensioni. In uno c'è l'epigrafe:

IOA.DOM,

T.NONIO T.F. PROCULO TI NONII FORT UNIUS ET PROC ULUS LIL. P. P. M. M. F.

A. G. P. D.T.

Basilica "SS.Annunziata"- Catacombe- Grotta dell'Angelo Tel. 0825/961019 (Congregazione piccole Apostole Redenzione)-Prata P.U. (Av)